歯周病の“手遅れサイン”を見逃さない!40代から始まる症状とは?

2025.10.17

ファミリー⻭科

40代に入ってから、「最近歯ぐきが下がってきた」「歯が少し動くような気がする」と感じる方は少なくありません。

若いころは気にも留めなかった小さな違和感が、実は歯周病の進行によるサインのことがあります。

歯周病は虫歯のように急激な痛みが出ないため、気づかないうちに静かに進行します。

そしてある日、歯科医院で「これはもう手遅れです」と言われて初めて、その深刻さを知るケースも珍しくありません。

特に40代は、歯ぐきや骨の代謝が低下し始める年代です。

仕事や家事、育児で忙しく、定期検診の機会を逃しているうちに症状が悪化していることも多いのです。

この記事では、

- 40代で歯周病が進行しやすい理由

- 「手遅れ」と言われる症状の見極め方

- 治療や再生の可能性

- 再発を防ぐための生活習慣

について、わかりやすく解説します。

「痛みがないから大丈夫」と思っているうちに進むのが歯周病です。この記事を通して、少しでも早く気づき、歯を守る第一歩を踏み出していただければ幸いです。

この記事では、「手遅れ=歯の保存困難な状態(一般に重度〜末期)」と定義しています。

目次

監修した先生

奈良 倫之 先生

医療法人社団 歯友会 理事長

ファミリー歯科 院長

第1章 40代で歯周病が進行しやすい理由

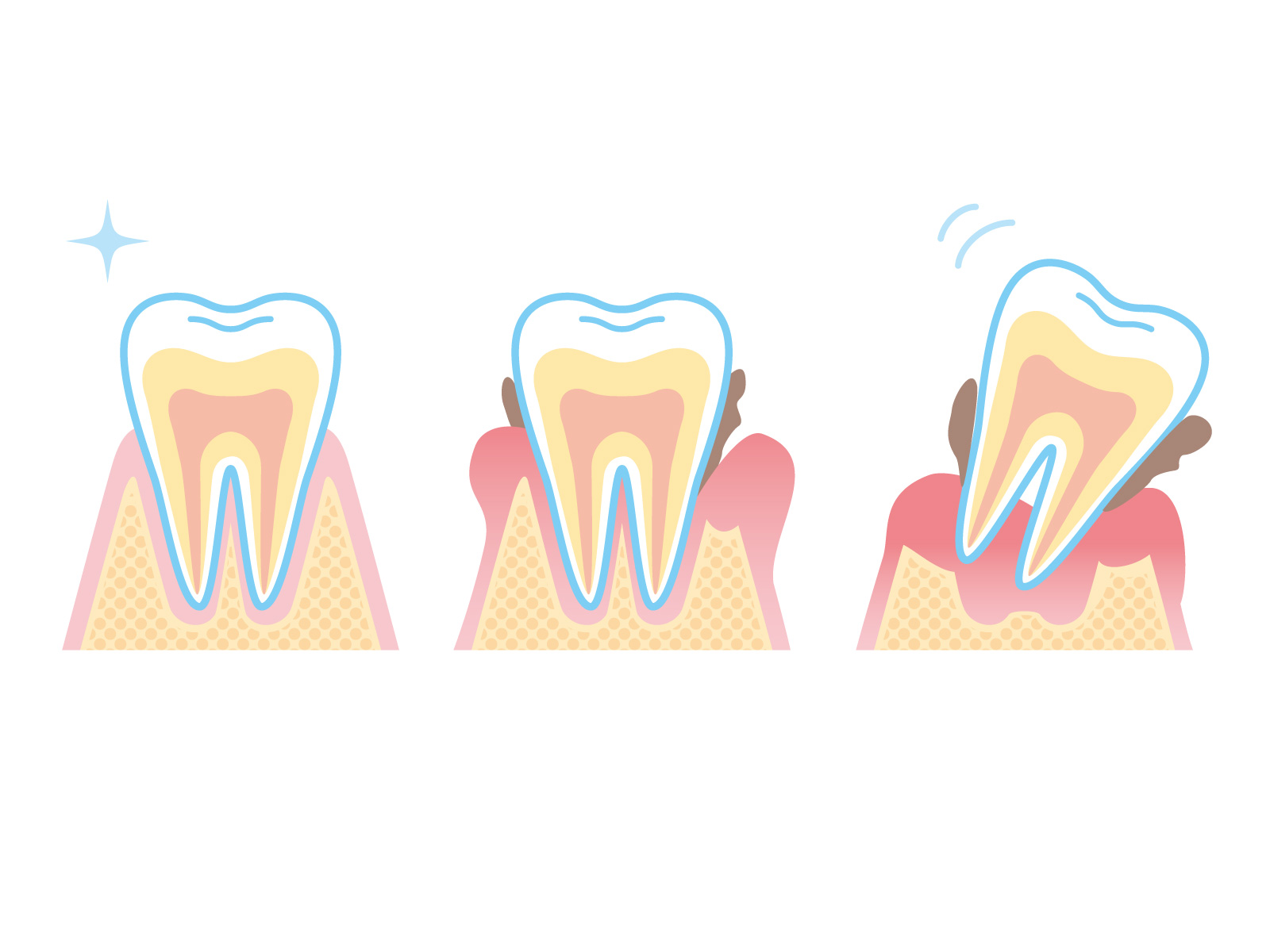

歯周病は、歯を支える「歯ぐき」と「骨(歯槽骨)」が少しずつ破壊されていく病気です。

20代、30代ではまだ軽度の炎症で済んでいた人でも、40代に入ると急に進行が早くなることがあります。

加齢や生活習慣、全身の健康状態の変化など、いくつかの原因が関係しています。

大きな要因として挙げられるのが代謝と再生力の低下です。

歯ぐきや骨は常に新陳代謝を繰り返していますが、年齢を重ねるとその速度がゆるやかになります。

炎症が起こっても修復されにくくなり、細菌の攻撃を受けると歯ぐきの組織が徐々に失われていくのです。

さらに、40代はホルモンバランスの変化が起こりやすい時期です。

特に女性では更年期の始まりとともにエストロゲン(女性ホルモン)が減少し、歯ぐきの血流や免疫反応が低下します。

歯周病菌に対する抵抗力が落ち、炎症が長引きやすくなります。

もう一つの大きな要因は生活習慣の乱れです。

忙しい毎日の中で歯みがきが短時間になったり、食後のケアを怠ったりすることが増えます。

また、ストレスや睡眠不足が続くと、体の免疫力そのものが落ち、歯周病菌が増殖しやすくなります。

喫煙習慣がある方はさらに歯周病リスクが上がります。タバコの成分が血管を収縮させ、歯ぐきへの酸素供給を妨げるためです。

炎症が悪化しても痛みを感じにくく、「気づいたときには手遅れ」という状態に陥りやすいのです。

糖尿病や高血圧といった生活習慣病は、歯周病の悪化を加速させることが報告されています。

歯周病と糖尿病は相互に悪影響を及ぼし、どちらか一方が悪化するともう一方も進行します。

40代以降はこれらの生活習慣病を抱える人が増えるため、歯周病のリスクが一層高まるのです。

このように、40代は「歯周病の転換期」とも言える年代です。

放置するとあっという間に進行してしまう一方で、早めに気づいて治療を始めれば歯を守ることも十分に可能です。

次の章では、「手遅れ」と言われる歯周病の具体的な症状と、その進行段階を詳しく見ていきましょう。

第2章 「手遅れ」と言われる歯周病の主な症状

歯周病は、痛みがないまま進行する「静かな病気」と呼ばれます。

そのため、40代になってから初めて「歯が動く」「歯ぐきから膿が出る」といった異変に気づき、歯科医院で「かなり進行しています」「手遅れです」と言われることも少なくありません。

どのような状態が「手遅れ」にあたるのでしょうか。

ここでは、歯周病の進行段階ごとに見られる代表的な症状をまとめます。

歯周病の進行段階と主な症状

| 段階 | 主な症状 | 進行の目安 | 状態の特徴 |

| 初期(歯肉炎) | 歯ぐきが赤く腫れる・歯みがきで血が出る | ★☆☆☆ | 炎症が歯ぐきにとどまっている。痛みは少ないが放置すると悪化。 |

| 中等度(歯周炎) | 歯ぐきが下がる・歯が長く見える・口臭が強くなる | ★★☆☆ | 骨が少しずつ溶け始め、歯が浮くような感覚が出る。 |

| 重度(高度歯周炎) | 歯がぐらぐら動く・噛むと痛い・膿が出る | ★★★☆ | 歯を支える骨の大部分が失われ、炎症が慢性化。 |

| 末期(抜歯レベル) | 歯が自然に抜ける・噛めない | ★★★★ | 歯の支えが完全に失われ、保存が難しい状態。 |

このように、歯周病は段階的に進行し、歯ぐきの奥にある骨が溶けていきます。

初期では出血や軽い腫れだけですが、中等度になると口臭が強くなり、見た目にも歯ぐきの退縮が目立つようになります。

さらに進行すると歯の根元が露出して知覚過敏を起こし、噛んだときに痛みが走ることがあります。

「手遅れ」(歯の保存困難な状態)と判断されるのは、一般的に重度〜末期の段階です。

この段階では、歯を支える骨が大きく失われ、自然に歯が抜け落ちてしまうこともあります。

しかし、すべてのケースが完全に手遅れというわけではありません。

近年では、再生療法や外科的処置によって、失われた骨や歯ぐきを部分的に回復できるケースもあります。

また、歯周病が進むと全身への影響も無視できません。

炎症によって生じた細菌や毒素が血液中に入り込み、糖尿病の悪化や動脈硬化、心疾患、脳梗塞などのリスクを高めることがわかっています。

歯周病を放置することは、口の中だけでなく体全体の健康を脅かす行為でもあるのです。

このような深刻な状態を避けるためには、できるだけ早く「異変」に気づくことが重要です。

次の章では、「手遅れ」と言われる前に発見できる初期サインについて詳しく見ていきましょう。

第3章 手遅れになる前に気づくべき初期サイン

歯周病は、初期のうちはほとんど痛みがなく、「気づいたときには進行していた」というケースが非常に多い病気です。

そのため、歯が保存困難な状態になる前に小さなサインを見逃さないことが何より大切です。

特に40代の方は、代謝や免疫力の低下により炎症が治りにくくなっています。

日常の中で次のような症状が見られる場合は、早めの受診をおすすめします。

- 歯ぐきの腫れ、出血

- 起床時に口臭が強い、口の中がねばつく

- 歯が浮いた感じがする

まず注意したいのが、歯ぐきの色と形の変化です。

健康な歯ぐきは薄いピンク色で、引き締まった質感をしています。

しかし、炎症が起こると赤みを帯び、ぷくっと腫れたように見えます。

鏡で見たときに「歯と歯の間が丸く膨らんでいる」「歯ぐきが下がって歯が長く見える」と感じたら、すでに歯周病が始まっている可能性があります。

次に気をつけたいのが、歯みがきのときの出血です。

「強く磨いたから血が出ただけ」と思いがちですが、実際には歯ぐきが炎症を起こしているサインです。

特に毎日同じ箇所から出血する場合は、歯周ポケット(歯と歯ぐきのすき間)に細菌がたまっていると考えられます。

さらに、朝起きたときの口のねばつきや口臭も重大なサインです。

睡眠中は唾液の分泌が減るため、歯周病菌が繁殖しやすくなります。

寝起きにお口が不快なにおいがする、口の中が乾いていると感じたら、細菌バランスが崩れているサインです。

そしてもう一つのポイントが、歯の感覚の変化です。

「噛んだときに浮くような感じがする」「硬いものが噛みにくい」「歯が少し動くような気がする」などの違和感は、歯を支える骨が弱っているかもしれません。

この段階で治療を始めれば、歯を抜かずに保存できる可能性が高まります。

歯周病の初期症状は、どれも生活の中で見逃しやすいものばかりです。

しかし、放置すると症状は静かに悪化し、数年後には歯のぐらつきや膿がにじみ出て、さらには抜歯が必要な状態に進むこともあります。

以上のサインが1つでもあれば、受診の目安です。少しでも異変を感じたら、早めに歯科医院で検査を受けましょう。

レントゲンや歯周ポケットの測定によって、目に見えない部分の炎症を確認することができます。

「違和感があるけれど痛くない――この状態こそが、歯周病の早期発見のチャンスなのです。

次の章では、「手遅れ」と診断されても諦めないための治療法や、再生の可能性について詳しく解説します。

第4章 歯科医院での治療と再生の可能性

「もう手遅れです」と言われたとしても、すべての歯をあきらめる必要はありません。

歯周病が進行していても、現在の歯科医療では症状を食い止めたり、部分的に再生させたりすることが可能です。

大切なのは、自分の症状の段階に合った治療を受けることです。

歯周病の治療は、進行度によって大きく4段階に分けられます。

初期段階では歯石除去やクリーニングが中心ですが、中〜重度になると外科的処置や再生療法が選択肢に加わります。

歯周病の治療法

| 治療法 | 対応する症状 | 内容 | 期待できる効果 |

| スケーリング・ルートプレーニング | 初期〜中等度 | 歯ぐきの中や歯根にこびりついた歯石・細菌を除去する | 炎症が改善し、出血や腫れが治まる |

| ブルーラジカルレーザー | 中等度〜重度 | 直接触れられない歯ぐきの中の汚れと菌を、特殊な光と消毒薬で殺菌・洗浄する | 炎症が改善し、出血や腫れが治まる 歯ぐきが引き締まり、歯の動揺を減らす |

| 歯周外科手術 | 中等度〜重度 | 歯ぐきを開いて、深い部分の歯石や感染組織を取り除く | 骨の吸収を防ぎ、炎症を根本から除去 |

| 歯周組織再生療法(エムドゲイン・リグロス) | 中等度〜重度 | 骨や歯ぐきを再生させる薬剤や膜を用いる | 支える組織を回復し、歯の動揺を減らす |

| 抜歯+インプラント・義歯 | 末期 | 保存が難しい歯を抜き、人工の歯で機能を補う | 噛む力や見た目を回復し、生活の質を改善 |

初期の治療で最も重要なのは、プラークと歯石を完全に取り除くことです。

歯周病の原因である細菌を減らすことで炎症が収まり、やがて歯ぐきが引き締まり健康な状態に回復します。

この段階で適切なケアを続ければ、進行を止めることが可能です。

中等度以上になると、歯ぐきの下に深い「歯周ポケット」ができます。深く入れ込んだ歯周ポケットに、通常のクリーニングでは届かない細菌が潜んでいます。

この場合は、麻酔をして歯ぐきの中の清掃を行います。

歯根の形は複雑なので、なかなか汚れが取れず治りの悪い場合は、歯ぐきを一時的に開いて清掃する歯周外科手術を行う事があります。

感染源を直接除去できるため、再発を防ぐ効果が高い治療法です。しかし、外科手術になる為、術後の痛みや一時的な歯の揺れなどの後遺症が出ることもあります。

外科手術を避けたい方には、新しい治療法としてブルーラジカルレーザーがあります。これは特殊な光と消毒薬を用いて、歯周ポケット内の奥深くまで殺菌・洗浄する治療法で、歯ぐきを切らずに奥まで洗浄が可能です。自費治療であることと、部分麻酔は必要になりますが、体への負担の少ない治療法として注目されています。

一方で、歯を支える骨(歯槽骨)がすでに大きく溶けている場合は、再生療法を検討します。

再生用の薬剤(エムドゲイン・リグロスなど)を患部に塗布し、歯周組織の再生を促す方法です。

成功すれば、歯を支える骨や歯ぐきが回復し、ぐらつきが軽減されます。

ただし、すべてのケースで再生が可能なわけではありません。

骨が完全に失われている場合や、炎症が長期間続いている場合は、抜歯を避けられないこともあります。

その場合でも、インプラントや入れ歯などの補綴治療(ほてつちりょう)によって機能を回復することができます。

治療後は、「治して終わり」ではなく、メンテナンスこそが最大の治療です。

せっかく治した歯ぐきも、ケアを怠ればすぐに再発してしまいます。

次の章では、再発を防ぐための生活習慣や、自宅でできるケアのポイントを解説します。

第5章 生活習慣の見直しで再発予防を

歯周病の治療を受けたあとに最も大切なのは、「再発させないこと」です。

歯周病は一度治っても、原因となる細菌が再び増えれば簡単にぶり返してしまう慢性疾患です。

特に40代以降では、生活習慣や全身の健康状態が歯ぐきに大きく影響します。

ここでは、歯周病を繰り返さないために日常で意識すべきポイントを紹介します。

まず基本となるのが、毎日の正しい歯みがきです。

歯周病は「細菌との戦い」ですから、プラーク(歯垢)をどれだけ取り除けるかが鍵になります。

歯ブラシはヘッドが小さめで毛先が柔らかいものを選び、力を入れすぎずに小刻みに動かして磨きます。

特に歯と歯ぐきの境目は、最も汚れが残りやすい部分です。

歯間ブラシやデンタルフロスを併用して、歯ブラシだけでは届かない隙間の汚れを取り除きましょう。

次に重要なのが、定期的な歯科検診と歯科医が行うメンテナンスです。

歯周病の再発は、自分では気づけない深い部分から始まることがあります。

そのため、3〜6か月に一度は歯科医院でチェックを受け、歯石やバイオフィルム(細菌膜)を専用器具で除去してもらうことが大切です。

この「定期メンテナンス」を続けることで、治療後の安定が長く保たれます。

また、喫煙と糖尿病は歯周病の再発を加速させる二大要因です。

タバコに含まれるニコチンは血流を悪化させ、歯ぐきの治癒を遅らせます。

さらに、炎症が起きても痛みを感じにくくなるため、進行に気づきにくいのが特徴です。

禁煙を始めるだけでも、歯ぐきの色や弾力が改善し、再発リスクを大きく減らせます。

一方、糖尿病を持つ人は免疫力が低下しており、細菌感染に対する抵抗力が弱くなります。

血糖値が高い状態では、歯ぐきの炎症が治りにくく、歯周病が悪化しやすくなります。

逆に、歯周病を治すことで血糖コントロールが改善することもわかっています。

歯科と内科の両方で歯周病と血糖値を管理していくことが、健康寿命を延ばすうえで非常に有効です。

さらに、食生活の見直しも大切です。

ビタミンCやE、カルシウム、たんぱく質など、歯ぐきの修復や骨の維持に必要な栄養素を意識的に摂取しましょう。

たとえば、ブロッコリーやピーマン、鮭、豆腐、納豆などは歯周組織の健康を支える代表的な食品です。

反対に、砂糖の多いお菓子やジュース、柔らかい食事ばかりだと、噛む刺激が減り、歯ぐきが弱ってしまいます。

しっかり噛む習慣を持つことで、血流が促進され、歯ぐきが引き締まります。

ストレスも歯周病の再発に深く関係しています。

ストレスが続くと、免疫力が低下し、体全体の炎症反応が強くなります。

仕事や家庭でのプレッシャーが多い40代こそ、リラックスできる時間を意識的に作る習慣を付けましょう。

十分な睡眠と休養を取り、体を整えることが、結果的に歯ぐきの健康維持につながります。

歯周病の治療は、「治して終わり」ではなく、「治して守る」ことが目的です。

毎日の小さな習慣の積み重ねが、再発を防ぎ、歯を長持ちさせる最大のポイントになります。

次の章では、この記事のまとめとして、「40代からの歯周病との向き合い方」と「受診の目安」についてお伝えします。

第6章 まとめー40代からでも歯周病治療は遅くない

歯周病は、静かに進行するため気づきにくく、気づいたときには「手遅れ」と言われることもある病気です。

しかし、40代であっても、お口の健康を取り返せる可能性は十分にあります。

早期発見・早期治療によって歯を守り続けている人は多く、たとえ症状が悪化しても再生療法などで回復できるケースもあります。

大切なのは、「痛くないから大丈夫」と思わずに、日常の小さな変化に気づくことです。

歯ぐきの腫れ、出血、口臭、歯の動きなど――これらはすべて体からのサインです。

少しでも気になる症状があるときは、早めに歯科医院を受診しましょう。

軽い段階であれば、歯を抜かずに治せるケースがほとんどです。

また、歯周病の進行を食い止めるためには、歯科医による治療だけでなく、毎日のセルフケアと生活習慣の見直しが欠かせません。

正しい歯みがき、禁煙、栄養バランスの取れた食事、そして定期的なメンテナンス。

この4つを意識することで、口の中だけでなく体全体の健康を守ることができます。

歯を失うことは、食べる喜びや会話の楽しみを失うことにもつながります。

しかし、歯周病の進行を止め、歯を維持できれば、50代、60代になっても自分の歯でしっかり噛むことができます。

そのためにも、今この瞬間からできることを一つずつ始めましょう。

「40代で手遅れ」と言われても、それは“終わり”ではありません。お口の健康を取り戻すための“再出発”です。

参考文献

日本歯周病学会「糖尿病患者に対する歯周治療ガイドライン2023」改定第3版

担当した診療所

ファミリー歯科

〒283-0068 千葉県東金市東岩崎2-25-14

電話番号:0475-55-8111

千葉県東金市で30年以上にわたり、地域の皆さまに寄り添った歯科医療を提供してきたクリニックです。

お口のトラブルの原因を丁寧に見極め、ご希望に沿った治療計画をご提案。

担当制による継続的なサポート体制を整え、安心して通える環境づくりに取り組んでいます。

また、歯友会のミッションである「地域に安心と革新をもたらし、健康を未来へつなぐ」という想いのもと、わかりやすい説明と高精度な治療技術の導入にも力を入れています。